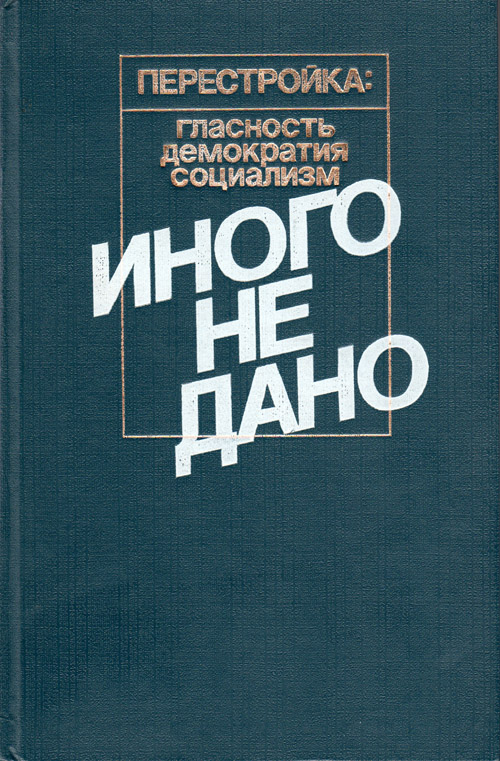

ИНОГО НЕ ДАНО

ИНОГО НЕ ДАНО

Наш путь к нормальной культуре

Издательство: Москва ПРОГРЕСС 1988

Серия: ПЕРЕСТРОЙКА: ГЛАСНОСТЬ ДЕМОКРАТИЯ СОЦИАЛИЗМ

Современная ситуация перестройки вызывает не только энтузиазм одних и сопротивление других. Она вызывает еще и ощущение растерянности и оживление всегда присутствующих в сознании многих людей, которых история не баловала длительными периодами свободного и нормального развития, страхов: как бы не стало хуже. В предшествующей эпохе, эпохе застоя, было одно “достоинство” – предсказуемость. Разумеется, все понимали, что до бесконечности так быть не может. Но в обозримом будущем, “на нашем веку”, как думало большинство, будет так. Зло было привычным, а привычное зло не так уж страшно. Сейчас мы как бы начали лечение очень застарелой болезни. Но хотя болезнь, если ее не лечить, обязательно, в конце концов, приведет к смерти и лечение необходимо, болезнь – привычна, а лечение не только трудно, но, может быть, и рискованно.

Ситуация сейчас переломная и неопределенная. Мы идем к каким-то принципиально новым общественным формам, и, как всегда в переломные моменты, возникает целый веер возможностей, и от нас, от наших решений сейчас зависит очень многое. Между тем при всем расширении гласности решения эти неизбежно приходится принимать при громадном количестве “иксов”, неизвестных факторов. Мы настолько плохо знаем состояние дум и умов наших сограждан, у нас такие плохие инструменты для его познания (нет, например, сколь-либо налаженной системы изучения общественного мнения1), что невольно возникает ощущение пути в тумане, где могут таиться какие-то неведомые опасности. В этой ситуации, чтобы не сбиться с пути и не прийти в панику от мелькающих в тумане силуэтов, на наш взгляд, необходимо постараться максимально прояснить для себя наши конечные цели и идеалы, их реалистичность и то, какие реальные опасности могут встретиться на пути к их осуществлению. Цель настоящих заметок – способствовать такому прояснению в одной сфере – сфере гласности и свободы культуры.

1 Строго говоря, в отношении множества важнейших вопросов у нас общественного мнения еще просто нет – оно лишь зарождается. Как правило, когда у людей никто мнения не спрашивает и они знают, что от них ничего не зависит, у них никаких четких и ответственных мнений и нет – есть лишь что-то смутное и неопределенное. Ситуация вопроса, причем когда отвечающий знает, что от ответа что-то зависит, кристаллизует эту аморфность. Поэтому изучение общественного мнения неотделимо от его становления.

-2- (570)

* * *

С тем, что расширение гласности – важнейшая сторона перестройки, залог возможности принятия ответственных демократических решений, согласны все. Требования гласности в ее разных формах – от правдивой статистики производства картофеля до издания Н.С. Гумилева – раздаются со всех сторон, и достижения наши в этой сфере за последние годы очень велики. Но в нашей политике расширения гласности много неясного. Например, мы издали (частично) В.В. Набокова. Значит ли это, что можно издать, допустим, В.В. Розанова? Или это нельзя сейчас, но можно будет в 2000 году? А когда можно будет издать Библию, издать “нормально”, не ограниченным тиражом для верующих (почему-то при периодически появляющихся сейчас в печати различных перечислениях того, что нужно издать, постоянно выпадает эта едва ли не самая важная книга в мировой культуре)? Вообще – где границы расширения гласности и чем они определяются?

Для того чтобы внести здесь ясность, поставим вопрос иначе. Для чего вообще люди скрывают или искажают какую-то информацию (попросту – лгут)? Здесь ответ предельно прост – потому что они боятся последствий распространения этой информации (попросту – боятся, что правду узнают). Это может быть и эгоистический страх за себя (например, за свое не по праву занимаемое положение) и альтруистический страх за других (например, когда мы скрываем от больного его безнадежное положение, боясь, что его сознание не справится со страшной правдой), это может быть страх невротический, лишенный реальной основы, и боязнь того, что опасно на самом деле, но это всегда – страх. Но совершенно то же самое можно сказать и об обществе. Оно может скрывать или искажать для своих членов информацию только по одной причине: из-за страха перед последствиями обнародования этой информации. Это одна из тех абсолютно очевидных истин, которые, тем не менее, не всегда ясны. То, что общество скрывает и чего оно боится, – это одно и то же. Если мы хотим представить себе характер и размеры наших страхов, надо просто посмотреть на размеры и содержание наших “спецхранов”.

Но раз так, раз сокрытие информации неразрывно связано со страхом, значит, наоборот, ее обнародование, расширение гласности также неразрывно связано с исчезновением страхов. Но это означает, что гласность и стабильность, прочность общественной системы на самом деле неотделимы друг от друга. Без гласности не может быть стабильности, ибо, если скрытая важная информация вдруг становится явной (а это “вдруг” всегда рано или поздно происходит), это вызывает дестабилизирующий шок. Но и без стабильности не может быть гласности, ибо, если общество знает, что обнародование информации может привести к опасным последствиям, то, естественно, раскрывать ее не будет. Это – две стороны одного и того же.

Стабильность без гласности – это иллюзорная стабильность, которая рано или поздно должна привести к крайней нестабильности. Но действительно стабильно лишь то общество, в котором любая информация доступна каждому из его членов, ибо у такого общества нет причин бояться своих граждан.

Такое общество – идеал, поскольку его еще нет. Но одновременно

-3- (571)

нельзя не увидеть, что в моральном плане – это просто норма. Ведь это всего лишь перенесение на общество тех моральных норм, которыми мы руководствуемся в повседневной жизни. Если, например, в семье на какие-то вопросы члены семьи отвечают друг другу ложью или “это – не твое дело”, такая семья – явно плохая. В семье мы, не чувствуя угрызений совести, можем скрывать что-то лишь от детей (например, где лежат спички). Аналогично и в целом обществе. Сокрытие и искажение информации – признак или его ненормальности, или того, что руководство видит в рядовых членах детей, которым нельзя давать в руки спички, что, в общем-то, тоже ненормальность. Однако если моральная сторона здесь ясна, то менее ясно другое: действительно ли такое состояние общества достижимо, не есть ли это чисто субъективный и несбыточный идеал?

* * *

На наш взгляд, моральная нормативность достижения полной гласности совпадает с объективной неизбежностью ее достижения. Культура, основанная на полной свободе информации, – “нормальная” культура, поскольку общество не может к ней не стремиться, это “энтелехия” нашего культурного развития, как превращение в мужчину – это субъективная цель мальчика и моральное требование к нему и то, к чему устремлено его развитие объективно. Общество не может не стремиться к такой культуре, как ребенок не может не взрослеть, и “нормальная культура” – не только наша субъективная цель, к которой мы можем идти, а можем и не идти, но и сила, как бы притягивающая нас к себе из будущего. Но что же это за сила, что толкает нас к “нормальной культуре”?

Эта сила – развитие общественных производительных сил, и, прежде всего основной производительной силы – науки. Современный человек уже не относится к науке с тем наивным энтузиазмом, с каким относились к ней люди в начале ее развития. Мы понимаем, что наука не несет с собой всеобщего счастья, ибо расширение знаний – это и умножение проблем и опасностей. Но наука, научно-техническое развитие – это то, что в принципе не может быть остановлено. Этот процесс, стартовавший в Западной Европе в XVII в., продолжает развиваться вширь и вглубь, ломая на своем пути все преграды. Этап развития производительных сил, основанного на науке, – это как бы взрослость человечества. Не достичь его (если только не погибнуть на пути к нему) просто нельзя. Движение к нему – неостановимо. Научно-техническое развитие ставит любое общество перед дилеммой: или оно приспосабливается к нему, создав благоприятные для такого развития условия, или оно просто гибнет, поскольку отстает от других обществ, которые начинают диктовать ему свою волю (или просто завоевывают его, как завоевали европейцы колонии).

Но каковы же благоприятные культурные и социальные условия для научно-технического развития? На наш взгляд, они достаточно ясны. Научно-техническое развитие – это творчество. Благоприятные условия для него – свобода в двух ее неотделимых друг от друга аспектах: свобода самого творчества, его нескованность догматическими канонами.

-4- (572)

отсутствие у творца страха, и свобода доступа к научно-техническому и вообще культурному творчеству, отсутствие социальных ограничений, не дающих развиться и проявиться способностям людей. Та “нормальная культура”, о которой мы говорили, это и есть состояние культуры, наиболее соответствующее потребностям научно-технического развития, и одновременно это состояние культуры, к которому объективно устремлено развитие общества, “подключившегося” к современному научно-техническому прогрессу. Все общественное развитие нового времени в его культурном аспекте может быть понято как движение к такой культуре, и все демократические и революционные движения нового времени – это одновременно движения за доступ народа к культуре, возможность для простых людей включиться в научное и вообще культурное творчество и за раскрепощение догматически закрепощенной культуры.

Нормальная культура не реализована, но она уже стала реальной нормой сознания современного человека. Новые нормы, нормы “взрослого мира”, уже действуют, и поэтому любая современная тирания делает вид, что она избрана народом, любая современная олигархия делает вид, что она просто элита талантов, любая современная квазирелигиозная догма делает вид, что она – просто научная теория. Они могут быть более кровавыми, чем любой традиционный деспот, но они “стыдливы”, ибо ощущают свою “нелегитимность” и непрочность (и сама их кровожадность во многом от неуверенности в себе). Социальное развитие, базирующееся на научно-техническом развитии, которое уже смело тысячелетние структуры догм и власти, не дает им задержаться надолго. Как бы они ни были страшны, эти новые тирании и догмы – лишь временные остановки на пути движения к нормальной, демократической культуре и более того – специфические (и болезненные) формы движения к этой культуре, которая есть одновременно и требование современной экономики и требование современной совести.

Мы не только не можем не идти к нормальной культуре, но мы уже давно идем к ней, вместе со всем человечеством, и наш путь начался не в 1985 году и не в 1917 году, а при Петре I, если не раньше. Современная перестройка – такой этап на этом пути, как открытие России для европейского знания при Петре I, как освобождение крестьян, как 1905 год, как 1917 год, поднявший к культуре и общественной жизни громадную народную массу, как разоблачение культа личности. И хотя нам предстоит еще большой путь, он неизмеримо меньше, чем тот, который мы уже прошли.

Но если это так, если то, чего мы хотим, обязательно будет, если наши стремления и объективное направление развития полностью совпадают, то не значит ли это, что бояться вообще нечего и надо просто как можно скорее все открыть и все разрешить? Нет, бояться есть чего. Неизбежность достижения нормальной культуры также не означает, что движение к ней – безопасно, как неизбежность взросления ребенка не означает, что процесс этот безопасен. Наоборот, как это знает любой родитель, это – процесс, в котором эксцессы почти неизбежны, процесс, при котором перепрыгивать через этапы так же опасно, как пытаться искусственно его задержать. Взросление – неизбежно, но педагогика – наука и искусство. То же самое и в истории. Движение к нормальной, “взрослой” культуре – основное направление современного культурно-

-5- (573)

го развития, но это не мешает истории современности быть историей страшной и кровавой, где освобождение и демократизация достигаются через серию социальных катаклизмов, где этап на пути к стабильной и свободной Италии – Муссолини, а к стабильному и свободному Китаю – культурная революция.

* * *

Здесь, очевидно, не место вдаваться в проблемы истории и культурологии и искать в реформах Петра I и еще раньше, в выборе великим князем Владимиром греческого православия в 988 году, исторические корни той специфической культурной ситуации, которая сложилась в России в XIX в. и наложила позже свой отпечаток на нашу революцию и послереволюционное развитие. Поэтому мы ограничимся констатацией наиболее существенных аспектов этой ситуации.

Она характеризовалась колоссальным разрывом, во-первых, между передовой “европейской” культурой верхушечного интеллигентного слоя и совершенно средневековым сознанием темной и забитой народной массы, во-вторых, между прогрессистскими и даже революционными устремлениями значительной части интеллигентного общества и крайним консерватизмом и ригидностью социально-политического строя. Все эти характеристики взаимосвязаны, представляют собой единый комплекс. Европейский характер культуры российской интеллигенции, пронизанность ее идеями и ценностями более передовых и свободных стран подрывали в ее глазах легитимность самодержавия, побуждали стремиться к свободе. Но преобладание средневекового бытия народа делало эволюционный путь к свободе перспективой едва ли не бесконечно долгой и побуждало передовую интеллигенцию искать других, коротких, революционных путей, используя постоянную готовность средневековых крестьянских низов к бунту, поднимая этот бунт и направляя его в русло революции. Разумеется, революционеров было мало, ибо героев всегда мало, но революционные идеи были распространены поразительно широко. Либерализм был скорее трусливой, “применившейся к подлости” революционностью, чем действительным либерализмом. Но это же самое сковывало реформаторские потенции самодержавия, которое ощущало, что любые его либеральные шаги, любое “послабление” может быть началом революции. Оно ощущало, что стоит на тонком льду и в такой ситуации самое безопасное – просто не шевелиться. Но потому, что оно ни на какие реформы не шло, в обществе распространялись именно крайние идеологические формы, полностью отрицающие всю систему официальной идеологии, меняющие все знаки на противоположные: не вечные устои, а вера в прекрасное будущее, не православие, а атеизм, не “русская идея”, а всеобщее братство народов. Внешняя незыблемость строя сочеталась с его реальной крайней непрочностью, вернее, насколько он был внешне незыблем, настолько же он был реально непрочен.

Этот порочный круг был разрублен русской революцией, которая пошла дальше, чем революция в любой другой европейской стране, именно потому что это была революция в стране с самой ригидной и жесткой социально-политической системой (“сила действия равна силе

-6- (574)

противодействия” не только в физических явлениях, но и в исторических событиях). Внешне монолитная, но гнилая стена старого режима развалилась, и революционный энтузиазм, казалось, не имел никаких преград и мог, не оглядываясь назад, устремиться к полному преобразованию общества (и даже природы). Но именно в этой безудержной ломке старого таились зародыши последующего застоя.

Во-первых, в сознании интеллигентных революционеров, в их героизме и страстности были значительные “квазирелигиозные” догматические потенции (это вполне естественно, ибо отрицаемое всегда накладывает свой отпечаток на отрицающее). Во-вторых, и это неизмеримо важнее, революция всколыхнула, подняла снизу и привела к культуре и общественной жизни громадную массу с совершенно средневековым сознанием (в России во время Октябрьской революции было около 30% неграмотных – приблизительно столько, сколько сейчас в Иране). В сочетании с эмиграцией части дореволюционной элиты это не могло не привести к своеобразной “варваризации” культуры и общественной жизни: понижению уровня культуры за счет ее демократизации. В какой-то мере это происходило во всех революциях, но нигде в таких масштабах, ибо ни в одной европейской стране такой громадной средневековой массы просто не было. И именно это фактически религиозно-догматическое и монархическое сознание пробудившихся к общественной жизни народных масс помогло Сталину превратить революционное освобождение в новое закабаление, а революционную идеологию в гротескное подобие средневековой религии. Порочный круг, который был внутри русской дореволюционной культуры, как бы превратился в порочный круг истории, “развернулся во времени”, и в 1930-е годы, когда узкий слой революционеров, расколотый догматическими распрями 20-х годов, был фактически уничтожен, история как бы вернулась к исходной точке, причем ситуация в чем-то была еще хуже, чем исходная: в сталинских лагерях людей было больше, чем на николаевской каторге, да и деревне пришлось, пожалуй, хуже, чем при крепостном праве.

Но новое бюрократическое окостенение общества и догматизация культуры в условиях бурного (хотя, естественно, не столь бурного, каким оно было бы, не будь этих догматизации и окостенения) научно-технического развития и бурных социальных процессов (урбанизации, ликвидации неграмотности, роста высшего образования) неизбежно означают вновь постепенное накопление в культуре отрицательного потенциала. Идейный протест принимает разные формы: стремление вернуться к идеалам революции, чисто негативное “западничанье”, но все больше – стремление вновь и радикально переменить идеологические знаки на противоположные, обратившись от атеизма к религии, от устремления к прекрасному будущему к мечте о “прекрасном прошлом”, от интернационализма к поискам национальных корней. Первые признаки такого движения умов заметны уже в сталинскую эпоху.

Когда-нибудь появится интереснейшее историческое исследование, которое покажет, как при Сталине, на самом пике догматизации революционной идеологии и ее формально абсолютного торжества, когда никаких открытых противников у нее не осталось и она вроде бы стала определять все сферы духовной жизни настолько, что даже в биологии и физике воцарились “марксистско-ленинские” направления, в культуру начинают активно “инфильтрироваться” элементы и символы

-7- (575)

совершенно противоположной идеологии (чисто “животный” национализм, псевдоклассицизм в искусстве, слово “Верховный”, золотые погоны, изменение отношения к церкви и т.д.)1. Несоответствия этих элементов и официально провозглашенных идеологических принципов никто не замечает, и меньше всего сам Сталин, который мог одновременно видеть в себе и классика марксизма и нового Ивана Грозного. Никакого сознательного отвержения революционной идеологии здесь нет – здесь все на чисто бессознательном уровне.

В эпоху Хрущева, когда выходит на поверхность политической жизни и усиливается стремление возродить идеалы революции, идеалы Ленина, эта тенденция отступает в тень. Но в последующую эпоху она не только оживает, но в различных оттенках и формах начинает едва ли не преобладать в культуре. При этом протест против догмы, против “урезанной культуры”, естественное разочарование в ходе послереволюционной истории принимают “неоромантические” формы тяготения к прошлому. Возникает ситуация, очень похожая на ситуацию прошлого века, но как бы в зеркальном отражении. Если в прошлом веке интеллигенция “из-под полы” читает левых, то в 70-х годах нашего века она “из-под полы” читает правых. При этом если при Сталине в самом начале этого процесса преобладает ориентация на внешние формы официальной русской культуры прошлого века, то в это время колоссальную популярность приобретает очень глубокая и мощная и одновременно очень озлобленная на доминирующие революционные и материалистические тенденции русская религиозно-философская мысль периода своего недолгого предреволюционного расцвета2. То, что не слышало (или очень плохо слышало) общество 1890 – 1910-х годов, казалось, наконец, было услышано потомками. Как весь литературный и вообще культурный процесс прошлого века пронизан мечтой о прекрасном будущем, так теперь он пронизан пафосом возврата к прошлому и охране того, что от него осталось: возврат к национальным традициям, традиционным

1 Основные носители этих тенденций, очевидно, поднявшаяся из низов часть бюрократии, которая, во-первых, унаследовала многие элементы традиционного крестьянского сознания, во-вторых, хочет не революционных бурь, а своего прочного положения и бессознательно ориентируется на символику дореволюционной верхушки (как буржуа-нувориши ориентировались на дворянство). В этом отношении совершенно не случайна известная любовь самого Сталина к “Дням Турбиных” М.А. Булгакова. Характерно при этом, что если революционная культура 20-х годов органически связана с расцветом русской предреволюционной культуры, то в 40-е годы господствует ориентация на академизм, искусство скорее повторяет формы официального искусства эпохи Николая II (для элиты 40-х годов XX в. культура 1900 – 1920-х годов – слишком высокая и недоступная).

2Сложной и интересной проблемой является отношение между вполне официальными и бессознательными тенденциями к возрождению элементов дореволюционной культуры при Сталине и совершенно неофициальным, сознательно протестующим, “неоромантическим” движением 70-х годов, для большинства представителей которого Сталин – воплощение зла.

Как это ни парадоксально, но “реставрационные” элементы в официальной идеологии 40-х – начала 50-х годов XX в. и принятие православия ненавидящим Сталина А.И.Солженицыным (и контрреволюционные тенденции в его мировоззрении) – разные формы проявления и разные стадии единого культурного процесса (как звенья одного процесса, например увлечение дохристианской античностью ренессансных пап и антихристианское и уж тем более антипапское мировоззрение рядившихся в античную тогу французских республиканцев).

-8- (576)

моральным нормам старой деревни; охрана памятников (которые еще не успело разрушить в своем революционном энтузиазме предшествующее поколение отцов и дедов); охрана природы (которую не успели испортить обуреваемые пафосом преобразования отцы и деды). Почему же начинает доминировать именно это “неоромантическое” течение? Да потому же, почему в прошлом веке доминировали течения материалистические и революционные. Сила действия равна силе противодействия. Тотальность подавления вызывает тотальность отрицания. Однако механизм порождения господствующим догматизмом именно стремления переменить все идеологические знаки следует рассмотреть более подробно.

* * *

Обращение значительных слоев нашей интеллигенции к идейным течениям, диаметрально противоположным официальной идеологии, громадный интерес к таким фигурам, как П.А. Флоренский и В.В. Розанов, В.С.Соловьев и К.Н. Леонтьев, – явление совершенно естественное и, если допустимо такое слово, правильное.

Во многом это – просто стремление к более богатой, разнообразной и свободной культуре. В конечном счете, стремление к той же “нормальной культуре”, о которой мы говорили, и тем более сильное, чем больше растет образование, чем более многочисленной (и действительно культурной) становится интеллигенция. Если для перебравшихся из деревень в города отцов вершиной премудрости был сталинский “Краткий курс” (а вершиной красоты – архитектура киевского Крещатика), то дети, естественно, устремились к неизмеримо более богатой культуре прошлого, обычно забывая при этом, что это была культура элитарная, как правило, для их дедов и прадедов недоступная, оборотной стороной, которой была массовая неграмотность. Без интеграции в современную культуру культуры прошлого, в современную мысль мысли русских дореволюционных религиозных мыслителей “взрослой”, нормальной советской культуры быть не может.

Но в обращении к культуре прошлого было не просто стремление к овладению культурным наследием. Здесь обнаружилась тенденция к идеям крайним, экстремистским и болезненным, наиболее яркое воплощение которых – идеология “Памяти”. Почему?

Прежде всего, именно в силу догматической закрытости культуры, в силу того, что свободная мысль загонялась в подполье (понимая подполье как всю сферу не открыто, не публично высказанных мыслей). Если бы книги мыслителей типа В.В. Розанова или К.Н. Леонтьева не нужно было доставать на черном рынке за бешеные деньги, не было бы шока от внезапного столкновения с их сильной мыслью, не было бы ощущения: “Так вот что от нас скрывали!” И будь возможность легального обсуждения прочитанного, столкновения с другими позициями, мысль “обратившегося”, естественно, “трезвела” бы, как всегда становится более трезвой и реалистичной мысль в условиях диалога. Мысль в подполье – это мысль мечтательно-безответственная. В узком кругу своих можно договориться до чего угодно — никто тебя не опровергнет. В воображении и в разговорах “среди своих” человек компенсирует

-9- (577)

свою реальную бесправность и задавленность. Мечтательный экстремизм – компенсация бесконечных и неизбежных нравственных компромиссов. Мысль подполья ближе к мечте, полусонному бреду, чем к действительной мысли (что отнюдь не значит, что при благоприятных обстоятельствах компенсаторные фантазии не могут превратиться в реальность).

Но господствующий догматизм порождает “контрдогматизм” еще и другим путем – как это ни парадоксально, он делает его более безопасным для носителя “контрдогматизма”. Здесь мы сталкиваемся с интереснейшей особенностью любого догматизма, вне зависимости от содержания догматической идеологии. Догматизм – это всегда победа формы над содержанием, духом, и поэтому он всегда борется с тождественным или близким содержанием, разнящимся по форме, и не замечает абсолютно иного содержания, если при этом не нарушается форма. Но борьбу из-за формул догматической идеологии, из-за ее частностей, может вести лишь тот, для кого эта идеология – не пустой звук, кто разделяет ее основное содержание. Если же содержание не принимается полностью, форма и детали перестают иметь значение, и, если внешние причины не позволяют выбросить форму вместе с содержанием, она принимается целиком, но чисто внешне, формально. В условиях расхождения господствующей догмы и реального культурного процесса это означает, что чем дальше по содержанию какое-либо идейное течение от догматической идеологии, тем больше шансов, что догматики его “пропустят”, не заметят. Догматики способны увидеть только еретиков — отрицание настолько тотальное, что содержание догматической идеологии его просто не интересует, а чисто формальное подчинение перестает быть для него моральной проблемой, не видно через очки догмы. Артиллерия догматической идеологии так устроена, что она может бить только по своим (и чем более они “свои”, тем сильнее она по ним бьет)1. Так было всегда.

Так было, например, во Франции перед революцией, когда католическая церковь “до последнего” боролась с протестантами, но пропустила все Просвещение. Протестанты были на виду, они не ходили к католической мессе, а просветители ходили посмеиваясь. Католический догматик просто не мог увидеть опасность идеологии Просвещения, ибо для того, чтобы сказать: “Франция идет к революции и атеизму”, ему надо было перестать быть самим собой – католическим догматиком. Своим лицемерным догматизмом, атмосферой лжи, которую она порождала, французская католическая церковь вызывала ощущение гадливости, вольтеровский крик: “Раздавите гадину!”, немыслимый в соседней Англии с ее терпимой англиканской церковью. Поэтому французский католицизм сам породил революционный террор против духовенства и разрушение церквей (то, чего не было и не могло быть в Англии).

1У нас нет статистики погибших в терроре 1937 – 1938 годов, но все, известное нам, говорит о том, что бывшие троцкист и бухаринец выжить не могли, бывший меньшевик – мог, а бывший “белый” мог не только выжить, но и преуспеть. Во внешнеполитической сфере действуют несколько иные закономерности, но в 1939 году и здесь установилось идеальное соответствие силы огня идеологической артиллерии и степени идеологической близости: по “интенсивности” сначала стрельба по троцкистам, бухаринцам, зиновьевцам, затем – по социал-демократам, затем – по буржуазным либералам, затем – по фашистам.

-10- (578)

Так было и в царской России. Иногда она кажется страной удивительно терпимой. В конце концов, ведь легально издавались Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов, их известный последователь В.В. Стасов был статским советником, И.Е. Репин (автор “Ареста пропагандиста” и “Отказа от исповеди”) был официальным художником. Более того, в России был издан “Капитал” К. Маркса. Но это была не терпимость, а просто догматическая неспособность взглянуть в лицо реальности. Ведь в этой же царской России первый русский перевод Библии был просто уничтожен из-за страха ереси, переход из православия в другие исповедания карался по закону, А.С. Хомяков и В.С. Соловьев свои богословские работы печатали за границей, раскольников преследовали до 1905 года. Просто, что такое раскол, царские чиновники и православное духовенство знали, а что такое Маркс – нет. Раскольник крестился двумя перстами и готов был идти за это на смерть, а атеист, когда нужно, мог перекреститься, как положено, не видя здесь особой моральной проблемы. Царизм и православное духовенство могли ощущать смутный, сковывающий их страх перед какими-то могучими, но непонятными силами, подтачивающими общество, но признаться, что формула “православие, самодержавие и народность” – фикция, они не могли – для этого им надо было перестать быть самими собой .

Нечто очень похожее происходило и у нас в советское время, особенно в 70-е годы. Достаточно спросить себя, что у нас легче издать – П.А. Флоренского (который уже частично издан) или Л.Д. Троцкого, А.С. Хомякова или Розу Люксембург, И.С. Аксакова или Н.И. Бухарина, что безопасней: объявить себя ревизионистом, троцкистом, или объявить себя православным и славянофилом, чтобы стала очевидной аналогия с прошлым веком. Как в прошлом веке для попа и чиновника Кальвин был еретик и издавать его было нельзя, а К. Маркс – какой-то немецкий экономист, так для нашего догматика еретик – Н.И. Бухарин, а П.А. Флоренского он просто никогда не читал. И как в прошлом веке “до последнего”, до 1905 года, боролись с раскольниками, добившись лишь атеизма значительной части интеллигенции и полного равнодушия народа к религии, так у нас “до последнего” боролись с “ревизионистами” и “оппортунистами” – с очень похожими результатами. Когда-нибудь, в XXI веке, студенты, читая в энциклопедии: ” N. N. –известный советский писатель 70-х годов XX в., лауреат…, член таких-то и таких-то правлений, “по убеждениям – православный и славянофил, выражал симпатии к монархии”, ничего не поймут. Им будет казаться, что 70-е годы XX в. – время удивительной свободы и гласности. Но в том-то и дело, что так будет написано лишь в энциклопедиях XXI в., что даже если N. N. – достаточно честный и храбрый человек, чтобы не скрывать своих убеждений, они будут скрываться всеми почти как государственная тайна Советского Союза. Он может кричать – догматики заткнут уши, лишь бы не выходить из своего иллюзорного, но уютного мирка на открытое, продуваемое

1Поэтому совершенно не случайно возникновение в недрах царской охранки “Протоколов сионских мудрецов”, как и возникновение в недрах католической церкви легенды о масонском заговоре. Это – попытки как-то уяснить для себя то, что уяснить не получается, что уяснить слишком страшно. Так человек в архаических обществах, чувствуя приближение смерти, ищет, кто его околдовал. Колдовство – страшно, но все же оставляет надежду на “антиколдовство”.

-11- (579)

ветрами пространство реальности. Наше “предперестроечное” общество не было терпимо, как не был терпим и царизм, при котором легально печатались марксисты, но в нем был тот же страусов страх перед реальностью, та же атмосфера всеобщей лжи. Терпимость – это готовность к диалогу, но в нашем обществе не было диалога – в нем было два невнятных монолога: все более бессмысленные заклинания официальных догматиков, произносящих ритуальные формулы с давно утраченным и забытым смыслом, и все более громкий монолог догматиков с противоположным знаком.

В обществе накапливался отрицательный потенциал (и накопилось его уже достаточно), который рано или поздно должен был выйти наружу, в какой-либо оргии безумия. Кризис, к которому мы шли, – это не только экономический, но и культурный и политический. Этот кризис не остановил бы нашего движения к нормальной культуре – движение к ней вообще остановить нельзя, но задержал бы его, ибо ничто так не задерживает реальных изменений, как изменения внешние, ничто так не помогает сохранить старое содержание, как новые названия.

* * *

Перестройка и современное расширение гласности – наш шанс прорвать порочный исторический круг, сойти с накатанной всем нашим прошлым дороги, по которой почти и не надо идти: она “сама ведет”. Реальность этого шанса связана не только с субъективными причинами – с приходом к власти нового руководства, но и с причинами объективными – с громадными социальными и культурными завоеваниями революции и послереволюционного развития.

Прежде всего, у нас уже нет многомиллионной массы неграмотных крестьян с архаичным, средневековым сознанием. Разумеется, преувеличивать нашу грамотность не следует – даже формально высшее образование в сочетании с отсутствием десятилетиями нормальной пищи для ума может породить самые безумные идеи, и какие-то культурные и идейные шоки в ходе обогащения и освобождения нашей культуры, ее движения к нормальной культуре, видимо, неизбежны. И все же через “завоевание Римской империи варварами” и “темное средневековье” мы уже прошли, и этой угрозы у нас нет. Мы обеднили, урезали культуру, но в высшей степени ее демократизировали, поставили ее на неизмеримо более прочные основания.

Наша идеология – окостеневшая и “задогматизированная”. Но это – догма реальности, а не принципа, она сложилась, а не провозглашена. Наоборот, ее исходные принципы – научны, адогматичны, динамичны. Наши олигархии, заинтересованные в сохранении догматизма, в урезанной и недемократической культуре, сильны, но эти олигархии опять-таки сложились “исподтишка”, в обход наших же истинных принципов. У них нет сознания естественности своего положения. Наши выборы в значительной мере – ритуал, но это не только ритуал, это и вошедшая в плоть и кровь идея демократии, власти народа, а не власти господ, которая от Бога.

И все же шанс, данный нам перестройкой, – не более чем шанс. Для того чтобы реализовать его, нужно очень многое – сочетание решительности и терпения, смелости и осторожности.

-12- (580)

И здесь мы вновь возвращаемся к тому, с чего мы начали нашу статью. Мы говорили, что наш путь – как бы путь в тумане при не всегда ясном понимании конечной цели.

Но конечная цель, во всяком случае, в сфере культуры, не так уж неясна. Это – “нормальная”, “взрослая” культура, не знающая запретов, культура, в которой для человека равно доступны наследие К.Н. Леонтьева и Н.Г. Чернышевского, В.В. Розанова и Л.Д. Троцкого, Н.А. Бердяева и А. Грамши. Мы идем к ней и, более того, не так уж далеки от нее. Нам лишь нужно сделать эту объективную цель – энтелехию – целью и субъективной, сознательной, ясно и четко провозгласить ее. Такое провозглашение сразу же умерит лишние страсти, изменит сам характер борьбы вокруг того, надо или не надо обнародовать ту или иную информацию, издавать ту или иную книгу. Сейчас одни просто требуют что-то издать или обнародовать, а другие так же просто этого не разрешают. Но если ясно сказать, что наша цель – такое состояние общества, когда вся информация, которой обладает общество в целом, может быть доступна любому взрослому и нормальному его члену, все эти вопросы превращаются из вопросов принципа в вопросы сроков и последовательности.

В значительной мере ясно и то, чего надо бояться: дальнейшего накопления и внезапного резкого выхода наружу уже накопившегося за годы застоя потенциала отрицания, такого же догматичного, как и господствовавший догматизм. Но это уже проясняет проблему последовательности и приоритетов в ходе движения к нормальной культуре. Сейчас нет ничего более важного, чем оживление марксистской мысли, по отношению к которой в значительном слое интеллигенции уже выработался такой же иммунитет, какой был у дореволюционной интеллигенции по отношению к догмам православия и самодержавия. Поэтому, прежде всего надо снять все ограничения с издания произведений “неортодоксального” марксизма, все ограничения с различных оттенков марксистской мысли. Это не значит, что надо вводить ограничения на мысль немарксистскую, но оживление марксистской мысли, по-моему, задача первостепенная, ибо без этого оживления не может быть стабильности и преемственности в нашем культурном и общественном развитии.

Наконец, дорогу надо освещать. Надо направить много сил на изучение реального общественного мнения. Пусть то, что откроется, — неутешительно, но нам не утешать себя надо, а строить свободное общество. Мы должны знать, с чем бороться. Кроме того, даже самая печальная картина особенно пугать не должна. Сейчас все только пришло в движение, мнения еще аморфны, накопившийся негативизм легко может исчезнуть. Как пример этого автор может привести самого себя. В основном написанное здесь сложилось у него уже давно, задолго до перестройки. Но еще три года назад, если бы у него спросили, думает ли он, что страна может прийти к нормальной “взрослой” культуре без страшных потрясений, он бы ответил: “нет”. Сейчас бы он ответил: “Может быть”.